Wandern, wo andere forschen und auf geologischen Spurensuchen

Wie verändert sich die Biodiversität auf Berggipfeln in Zeiten des Klimawandels? Welche Bäume sind ideal für einen Schutzwald? Und was macht der Permafrost, wenn es wärmer wird? Diesen und vielen weiteren Fragen gehen die Forschenden am WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF und an der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL nach. Wo und wie erklärt der Wanderführer «Wandern, wo andere forschen. Davos und Umgebung» .

Auf acht teils hochalpinen Wanderungen rund um die höchstgelegene Stadt der Alpen können Sie die Schönheit der Bergwelt erkunden, erhalten tiefe Einblicke in die Arbeit von WSL und SLF und kommen an vielen Orten vorbei, an denen aktuell geforscht wird. So auch beim Flüelapass und am Flüela Schwarzhorn, wo Wandernde u.a. mehr zum Permafrost erfahren. Auf diese Tour nehmen wir Sie in diesem Beitrag mit und teilen drei der 14 Highlights am Wegesrand mit Ihnen:

Wer fit genug ist, startet diese Tour mit einem Abstecher vom Ausgangspunkt Flüelapass durch eine karge, faszinierende Berglandschaft auf das 3146 Meter hohe Flüela Schwarzhorn. Diese lohnende Option führt durch eine vor Jahrtausenden von einem Gletscher geformte Landschaft und gibt Einblicke in Permafrost und die hochalpine Flora. Am Gipfel wartet die Aussicht bis weit nach Italien und Österreich und auf bekannte Gipfel wie Ortler und Piz Palü. Wieder zurück auf der Passhöhe geht es gemütlich bergab, vorbei an Blockgletschern und dem großen Felssturz am Flüela Wisshorn, durch eine alpine Schwemmebene bis hin zu einer erst 2024 errichteten Messstation des SLF.

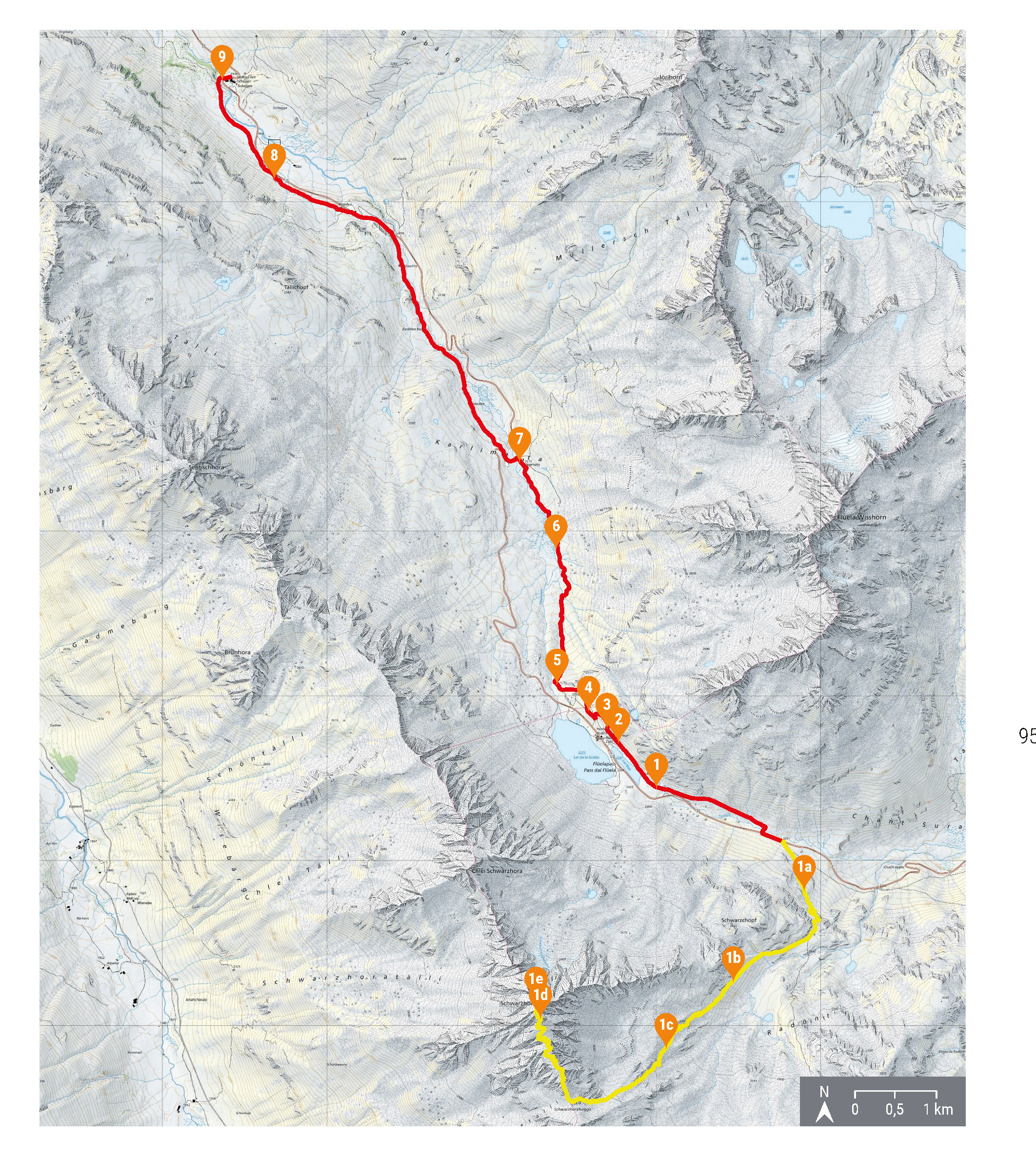

Informationen zur Route

Die Wanderung startet bei der Postauto-Haltestelle «Susch, Abzw. Schwarzhorn». Wer mag, erklimmt im optionalen ersten Teil das 3146 Meter hohe Flüela Schwarzhorn. Dazu zweigt südlich der Haltestelle der gut markierte rot-weiße Wanderweg ab. Danach immer den Wegweisern «Flüela Schwarzhorn» folgen und auf gleichem Weg zurückkehren. Danach beginnt der zweite, konditionell weniger anspruchsvolle Teil der Wanderung, der auch als eigene Tour funktioniert. Zuerst Richtung Flüela Hospiz. Von dort geht es immer den Wegweisern Richtung «Davos Dorf/Davos Platz» entlang, bis zum Ziel Tschuggen (Postauto-Haltestelle «Davos Dorf, Tschuggen»).

Als Ergänzung zum Buch wurde eine App entwickelt. Eine GPS-Funktion unterstützt die Orientierung im Gelände und weist auf die genauen Standorte der Wegposten hin.

Quelle: Swisstopo

Quelle: Swisstopo

Die folgenden Highlights gibt es entlang der Wegstrecke zu entdecken (die Zahlen und Buchstaben entsprechen dabei den Wegpunkten in der Karte):

1 Eis im Verborgenen

a Steine ins Netz

b Geschliffen und poliert

c Mit Pilzpartnern natürlich begrünen

d Relikt aus wärmeren Tagen

e Reste der Eiszeit

2 Zwischen Nordsee und Schwarzem Meer

3 Warme Lawinen

4 Löcher im Hang

5 Fels, Schnee und Eis

6 Gebirgsbach schafft neues Leben

7 Felsstürze und Lawinen modellieren

8 Interdisziplinäre Messstation

9 Licht und Schatten

In diesem Beitrag stellen wir Ihnen drei davon vor:

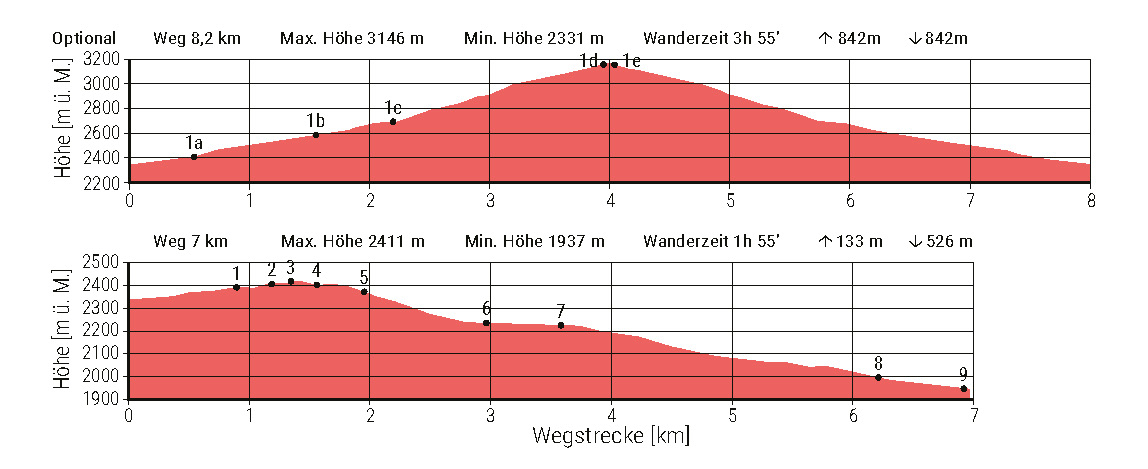

1b GESCHLIFFEN UND POLIERT

Die von einem Gletscher geformten Rundbuckel und Rundhöcker unterhalb des Weges in der Morgensonne.

Foto: Jochen Bettzieche

Unterhalb des Weges Richtung Schwarzhorn streift das Auge über ein sanft gewelltes, U-förmiges Tal. Diese Landschaftsform wird erst sichtbar, wenn sich ein Gletscher zurückzieht. Rundbuckel und Rundhöcker heißen die kleinen, grasbewachsenen Felshügel, die für das wellige Erscheinungsbild verantwortlich sind. Gletschereis hat sie jahrhundertelang rund geschliffen. Lediglich talseitig fallen die Buckel steil ab. Das ist typisch für die Seite, die dem Eisstrom des Gletschers abgewandt war. Dort brach das Eis nach und nach ganze Felsblöcke heraus, so dass steile Flanken entstanden. Ziemlich genau gegenüber diesem Posten auf der anderen Seite des Tals befinden sich kahle, abgerundete, polierte und geschliffene Felsen. Furchen und Kratzer durchziehen ihre Oberfläche. Diese entstehen, wenn ein Gletscher Steine und Geröll zwischen Eis und Fels mit sich schiebt. Im Laufe der Zeit fräst er so Rinnen in den Untergrund, die Gletscherschrammen.

Ein Gletscher verschwindet

Gletschermilch verleiht diesem Seelein seine charakteristische Farbe.

Foto: Jochen Bettzieche

Ebenfalls gut zu sehen ist ein kleiner See. Seine je nach Einfall des Sonnenlichts türkise Farbe erhält er von der Gletschermilch. So heißt das aus Gletschern abfließende Wasser, das von feingemahlenen Gesteinsresten grauweiß getrübt ist. In stehenden Gewässern wie diesem See reflektieren sie vor allem die grünen Anteile des Sonnenlichts, was zur charakteristischen Färbung dieser Gewässer führt. Knapp oberhalb des Sees wechselt das Landschaftsbild von grün zu grau. Hier hat der Gletscher bei seinem Rückzug Haufen, Wälle und Kuppen aus Gestein unterschiedlicher Größe zurückgelassen – die Moränen. Besonders eindrucksvoll ist eine Reihe großer Felsblöcke. Bis dorthin reichte noch gegen Ende der kleinen Eiszeit um 1850 der Vadret da Radönt. Vadret ist in den rätoromanischen Idiomen Vallader und Puter ein Wort für Gletscher. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts ist sein Eis deutlich abgeschmolzen. Noch sind seine spärlichen Überbleibsel an den Hängen des auf der gegenüberliegenden Talseite aufragenden Piz Radönt zu erkennen. Forschende prognostizieren aber, dass der Vadret da Radönt wie viele andere kleine Gletscher in der Schweiz im Laufe der kommenden Jahrzehnte verschwinden wird. Denn der Trend ist klar: Allein in den Jahren 2022 und 2023 verloren die Gletscher landesweit im Durchschnitt zehn Prozent ihres Volumens. Das war ungefähr die gleiche Menge wie in den Jahren von 1960 bis 1990 insgesamt.

1d RELIKT AUS WÄRMEREN TAGEN

- Unter dem Gesteinsschutt im Gipfelbereich des Schwarzhorns fanden die Forschenden eine vierzig Zentimeter dicke, alte Bodenschicht. Foto: Frank Hagedorn

- Erstellen eines Bodenprofils, um die Kohlenstoffvorräte im Boden zu bestimmen. Foto: Michael Zehnder

Auch wenn beim schweißtreibenden Aufstieg aufs Schwarzhorn davon nichts zu spüren ist – unter den oberen Teilen des Wanderwegs liegt Permafrost. Augenscheinlich lässt nichts vermuten, dass sich unter dem halbmeterhohen Geröll an diesem Wegposten ein Boden verbirgt, der über zwölftausend Jahre alte Reste von abgestorbenen Pflanzen oder Mikroorganismen enthält. Die WSL entdeckte diese über vierzig Zentimeter mächtigen, alten Böden im Sommer 2022 im Rahmen eines Permafrostforschungsprojekts. Doch woher stammt dieses organische Material, wenn kaum Grün auf dem Geröll zu sehen ist? Des Rätsels Lösung findet sich am Ende der letzten Eiszeit: Als damals fast die ganze Schweiz von mächtigen Gletschern bedeckt war, ragte das Schwarzhorn aus den Eismassen heraus. Mit den langsam steigenden Temperaturen siedelte sich dort Leben an, zuerst Bakterien, Moose und Pilze, später verschiedene alpine Blütenpflanzen. Forschende vermuten, dass das Schwarzhorn schließlich – vor zehn- bis fünftausend Jahren, als die Temperaturen in den Alpen ähnlich hoch waren wie heute – weitgehend von Vegetation bedeckt war. Was davon nach ihrem Absterben übrigblieb, sammelte sich als kohlenstoffhaltiger Humus an. Als es wieder kälter wurde, zogen sich die Pflanzen in tiefere Lagen zurück. Über Tausende von Gefrier- und Auftauzyklen gelangten die heute sichtbaren Steine aus dem Boden an die Oberfläche. Lange Zeit wuchsen keine Pflanzen mehr auf diesem Gesteinsschutt – bis durch den menschengemachten Klimawandel die Temperaturen so schnell anstiegen wie nie zuvor.

Auftauender Permafrost setzt CO2 frei

Global betrachtet sind Permafrostgebiete die größten Kohlenstoffspeicher in Landökosystemen. Tauen die Böden, beginnen Mikroben, die alten Pflanzen- und Tierreste zu zersetzen. Dabei entstehen große Mengen des Treibhausgases CO2, insbesondere in der Arktis, wo riesige Mengen Kohlenstoff in Permafrost gespeichert sind. Entsprechend gut sind diese Gebiete erforscht – im Gegensatz zu alpinen Regionen. Im oben genannten Permafrostprojekt untersuchten die Forschenden den Untergrund daher nicht nur am Schwarzhorn, sondern auch an vier weiteren Berggipfeln in der Ostschweiz und in Italien. An allen Standorten fanden sie unter dem Geröll dünne Bodenschichten, die durch das Auftauen kleine Mengen an altem CO2 freisetzen. Gleichzeitig binden die inzwischen auf dem Schutt wachsenden Pflanzen über die Fotosynthese auch wieder Kohlenstoff aus der Luft, der sich nach ihrem Absterben in neu gebildeten Böden einlagert. Derzeit geben die erst sehr spärlich bewachsenen, hochalpinen Böden mehr CO2 ab, als sie aufnehmen, stellen also eine CO2-Quelle dar. Die Forschenden gehen aber davon aus, dass sich dieses Verhältnis umkehren wird, wenn mehr Pflanzen wachsen. Aus ihren Daten berechnen sie im laufenden Forschungsprojekt nun, wie viele Jahre dies noch dauern könnte.

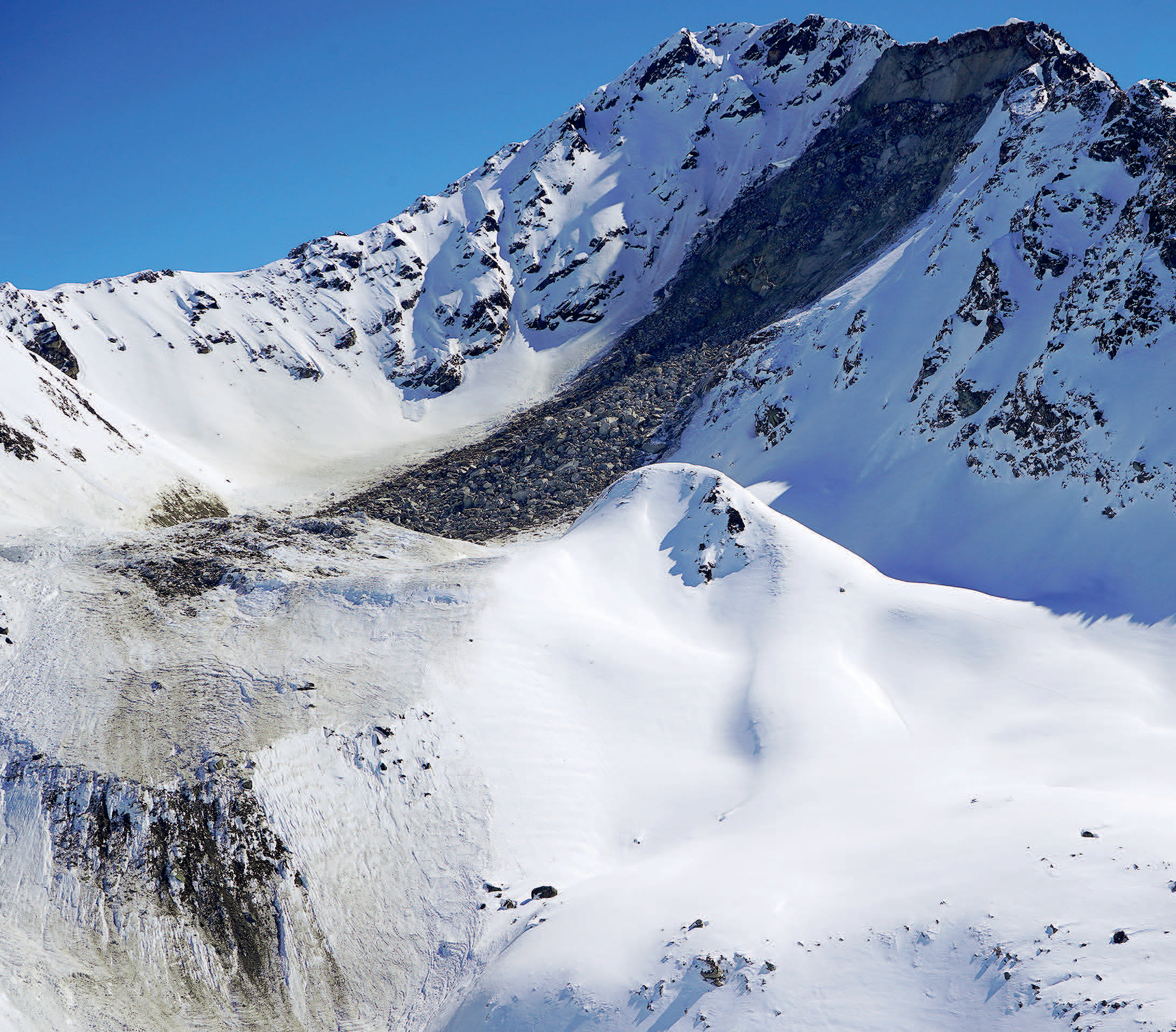

5 FELS, SCHNEE UND EIS

Rund 250 000 Kubikmeter Gestein brachen am 19. März 2019 aus der Flanke des Wisshorns. Foto: Robert Kenner

Östlich des Weges entlang des Flüelabachs ist das Flüela Wisshorn auszumachen. Am 19. März 2019 brachen hier mitten in der Nacht rund 250 000 Kubikmeter Gestein – das Volumen von etwa 250 großen Einfamilienhäusern – aus der Flanke südwestlich des Gipfels. Der Zeitpunkt des Ereignisses ist genau bekannt: Um 00.00:27 Uhr registrierten Seismometer des Schweizerischen Erdbebendiensts aus dieser Richtung Bodenerschütterungen der Stärke 1,5 auf der Richterskala. Auch Erdbebensensoren des SLF im benachbarten Dischmatal schlugen aus, diese sogar fünf Minuten später erneut. Es ist daher sehr wahrscheinlich, dass der Felssturz in zwei oder drei zeitlich nah beieinanderliegenden Schritten ablief. Auf dem Weg nach unten vermischten sich die Gesteinsmassen mit Schnee und Eis. Der größte Teil füllte ein Kar auf, eine kesselförmige Vertiefung unterhalb der Abbruchwand. Der Rest glitt über den unterhalb des Kars liegenden Blockgletscher «Wiss Rüfi» und bewegte sich auf die Passstraße zu. Im weiteren Verlauf der Wanderung sind links und rechts des Wegs Felsen zu erkennen, die bei diesem Ereignis dorthin gelangten. Sie unterscheiden sich vom übrigen Gestein dadurch, dass sie bislang kaum von Moos und Flechten bewachsen sind. Auf einigen der Felsen, die schon länger hier liegen, steht ein Datum. Diese hat die «Wiss Rüfi» schon vor dem Felssturz von 2019 freigegeben. Das Datum ist der Tag, an dem sie im Tal gelandet sind.

Kettenreaktion

Forschende machten in den Tagen nach dem 19. März Luftaufnahmen mit einer Drohne. Auch ein Helikopter kam zum Einsatz. Die Bilder halfen, das Ereignis zu analysieren. Demnach mischten sich die Felsmassen nicht nur mit Schnee und Eis, sie lösten auch eine Lawine mit einer Fläche von neuntausend Quadratmetern aus. Nach zwei Kilometern Strecke und achthundert Höhenmetern kam das Gemisch kurz vor der Straße zum Stehen. Solche Kettenreaktionen oder Kaskadenprozesse, bei denen eine Naturgefahr zu weiteren führt – in diesem Fall ein Felssturz, der Lawinen auslöst

– treten in den Alpen häufig auf. Glücklicherweise nur selten so massiv wie 1963 beim italienischen Städtchen Longarone, als 270 Millionen Kubikmeter Bergflanke in den Vajont-Stausee stürzten. Eine Flutwelle aus circa 25 Millionen Kubikmetern Wasser schwappte daraufhin über die Mauer, zerstörte Longarone und einige benachbarte Orte und tötete rund zweitausend Menschen. Auch die teilweise Zerstörung des Bündner Dorfes Bondo und der Tod von acht Wandernden im Sommer 2017 gehen auf ein Kaskadenereignis zurück: Ein Bergsturz am Piz Cengalo forderte die Todesopfer und löste mehrere Murgänge aus, die im Dorf massive Schäden anrichteten. Im Rahmen des WSL-Projekts CCAMM (Climate Change Impacts on Alpine Mass Movements, auf Deutsch Auswirkungen des Klimawandels auf alpine Massenbewegungen) wurden Kaskadenprozesse zu einem Forschungsschwerpunkt. Denn die Zahl solcher Ereignisse könnte in der Zukunft steigen, bedingt durch Extremwetter, auftauenden Permafrost und das Verschwinden der Gletscher. Umso wichtiger ist es daher, zu verstehen, wie die Kaskadenprozesse funktionieren und wie sie sich ankündigen, um die Menschen in den betroffenen Regionen rechtzeitig zu warnen.

Text: adaptiert aus «Wandern, wo andere forschen. Davos und Umgebung»

Christine Huovinen ist Biologin und Wissenschaftsjournalistin. Sie ist Mitinhaberin von dinatum klg – Dienstleistungen im Natur- und Umweltbereich. Jochen Bettzieche-Keber ist Physiker, Journalist und Kommunikationsexperte. Er arbeitet in der Fachgruppe Kommunikation am SLF. Peter Bebi ist Umweltnaturwissenschafter. Er leitet das Forschungszentrum Klimawandel, Extremereignisse und Naturgefahren in alpinen Regionen CERC am SLF. Frank Krumm ist Waldökologe. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der Forschungsgruppe Ökosystem-Ökologie an der WSL. Sandra Gurzeler ist Typografin und TGZ Polygraphic Engineer HF/TS. Sie leitet die Fachgruppe Publikationen an der WSL. Birgit Ottmer ist Umweltnaturwissenschafterin und Expertin für Unternehmens- und Wissenschaftskommunikation. Sie ist Mitglied der Direktion der WSL und leitet die Facheinheit Kommunikation.

Aber nicht nur in «Wandern, wo andere forschen», sondern auch in «Geologische Spurensuche» gibt es so einiges zu entdecken und lernen. 25 Geologinnen und Geologen präsentieren in diesem Wanderführer ihre 30 Lieblingstouren im Kanton Bern.

Diese führen Beispielsweise vom Gasteretal zum Lötschenpass, wo sich Decken und Falten im Wettstreit befinden oder ins Kandertal – das Tal der Bergstürze. Wer es weniger alpin mag, für den oder die könnte die Wanderung zum Berner Sandstein bei Ostermundigen genau das Richtige sein, aber auch die Stadt Bern selbst hat so einige Gesteinsschätze zu bieten. Eine Tour durch die Bundesstadt führt uns unter anderem zum Weltpostdenkmal mit einem gebirgsartigen Sockel aus Granit von St-Maurixe-lès-Châteauneuf (F) mit großen, spiegelnden Feldspäten. Die wohl einzige Verwendung dieses Gesteins in der Schweiz.

Und wenn man schon einmal in Bern ist, darf ein Abstecher zum Bundeshaus und Bundesplatz natürlich nicht fehlen. Letzterer wurde 2003-2004 neugestaltet mit Valser Gneis. Damit ist erstmals auch ein bündnerisches Gesetin im Bundeshauskomplex vertreten.

Die Touren werden alle anhand verständlicher Texte und zahlreicher Fotos und Grafiken vorgestellt und können alle zu Fuß oder mit dem Fahrrad absolviert werden. Unterwegs lernen Lesende Mineralfundorte, verfaltete Felswände, von Gletschern transportierte Blöcke, Nagelfluh und Sandsteine, nutzbare Lagerstätten, Höhlen, Bergstürze und mehr kennen. Dabei bringt das Autor:innennteam die Entstehung und Bedeutung dieser geologischen Besonderheiten näher und ordnet sie in die Milliarden Jahre alte Geschichte der Landschaften des Kantons Bern ein.

Ein Exkursionsführer, der Neugier und Lust weckt, einige dieser Plätze in der Natur mit eigenen Augen, Lupe, Hammer und Händen zu erforschen!

Die Naturforschende Gesellschaft in Bern (NGB) verbreitet naturwissenschaftliche Erkenntnisse und fördert das Verständnis für die Wissenschaft in der Öffentlichkeit. Dazu organisiert sie Vortragsreihen sowie Exkursionen und gibt jährlich einen Mitteilungsband heraus. Jürgen Abrecht studierte Mineralogie/Petrographie an der Uni Bern, forschte in den USA und habilitierte an der Uni Basel. Als Geologe arbeitete er bei der Firma GEOTEST. Thomas Burri studierte und promovierte in Geologie und arbeitete an der ETH Zürich, wo er für die Schweizerische Geotechnischen Kommission tätig war. Seit 2012 arbeitet er am Naturhistorischen Museum in Bern.