Gute «Viren»

Viren sind seit dem Auftreten des neuartigen Coronavirus Ende 2019 schlagartig ins Licht der Öffentlichkeit gerückt. SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) hatte und hat weltweit immense Auswirkungen, doch dies ist nur ein winziger Ausschnitt aus der Welt der Viren. Das Buch «Viren» von Marilyn J. Roossinck bietet uns noch viel umfassendere Einblicke. Kommen Sie also mit ins faszinierende Reich dieser biologischen Einheiten!

Was sind Viren?

Aufgrund der großen Vielfalt der Viren ist es gar nicht so einfach, eine Definition zu finden, die sämtlichen Virustypen gerecht wird. Es gibt allerdings einige Merkmale, die allen Viren gemeinsam sind: Ihr Genom besteht aus RNA oder DNA, sie benötigen für all ihre Funktionen einen Wirt und sie besitzen das genetische Material für zahlreiche komplexe Funktionen, sind aber nicht in der Lage, ihre eigene Energie zu erzeugen.

Ob Viren lebendig sind oder nicht, wird nach wie vor kontrovers diskutiert: Als Viren entdeckt wurden, hielt man sie für lebendig; als man aber 1935 das Tabakmosaikvirus als Kristall darstellen konnte, waren Teile der Wissenschaft der Meinung, sie seien eher eine chemische Substanz als eine Lebensform. Manche Virolog:innen vertreten die Ansicht, dass Viren lebendig sind, wenn sie eine Wirtszelle infizieren, außerhalb einer Zelle aber eher mit Samen oder Sporen verglichen werden können.

Kurzum, es gibt keine einfache Antwort auf die Frage, ob Viren lebendig sind. Für und wider gab und gibt es viele Argumente. Doch Virolog:innen finden die Objekte ihres Interesses generell faszinierend – da macht es wenig aus, ob lebendig oder nicht, denn Viren beeinflussen auf jeden Fall das Leben aller Organismen auf dieser Erde.

Coronavirus. ©Vladimir Fayl, Pixabay

GUTE VIREN

Der Einsatz von Viren zur Kontrolle von Pathogenen (Krankheitserregern)

Der Ostteil der USA war früher von Wäldern bedeckt, in denen die Amerikanische (Ess-)Kastanie (Castanea dentata) dominierte. Diese stattlichen Bäume waren nicht nur prächtig, sondern auch wirtschaftlich bedeutend, da sie Bauholz lieferten. In den meisten gegen Ende des 19. Jahrhunderts erbauten Häusern der Region findet man z.B. das sehr dauerhafte Kastanienholz.

Um 1904 fand man im New Yorker Zoo an einer Amerikanischen Kastanie einen neuen Schadpilz, der versehentlich mit ostasiatischen Kastanienbäumen importiert worden war. Innerhalb weniger Jahre begannen die ausgedehnten Kastanienwälder abzusterben. Bereits 1950 waren die meisten verschwunden, ein Opfer des Kastanienrindenkrebses, verursacht durch Cryphonectria parasitica. In den 1930er-Jahren erreichte der Pilz Europa und befiel die Edelkastanie (Castanea sativa). Ab den 1960er-Jahren gab es jedoch Berichte von einigen italienischen Beständen, die sich erholten. Die Bäume waren zwar vom Pilz befallen, doch er tötete sie nicht ab und es ging ihnen besser. Woran lag das? Es zeigte sich, dass der europäische Cryphonectria parasitica-Stamm mit einem Virus infiziert war. Dieses Virus konnte in Kultur auf den nicht infizierten Pilz übertragen werden, sofern beide Stämme nahe verwandt waren. Der experimentell infizierte Pilz tötete keine Kastanien ab. Man setzte diese Virus-Pilz-Kombination in europäischen Kastanienwäldern frei, und inzwischen ist der Kastanienrindenkrebs dort weitgehend unter Kontrolle. In den USA wurden Virus und Pilz intensiv untersucht, in der Hoffnung, die amerikanischen Kastanienwälder zu regenerieren, bisher jedoch ohne Erfolg. Um einen einzigen Baum zu retten, muss man den Pilz aus dem befallenen Baum isolieren, in Kultur nehmen, mit dem Virus infizieren und den Baum anschließend mit dem virusinfizierten Pilz animpfen. Das Virus verbreitet sich dann über den Pilz im Baum, und dieser ist gerettet. Doch es gibt ein Problem: In Europa sind die Cryphonectria parasitica-Stämme alle recht ähnlich, in den USA gibt es viele verschiedene, und in den Wäldern kann das Virus unter den Cryphonectria parasitica-Stämmen nicht direkt übertragen werden. Eine gentechnisch modifizierte, leichter übertragbare Form des Virus könnte, so die Hoffnung, der Amerikanischen Kastanie helfen, doch bisher ist dieses Virus nicht weiträumig in Wäldern eingesetzt worden. Da die Japanische und Chinesische Kastanie gegen den Rindenkrebs resistent sind, hat man zudem Züchtungsprogramme gestartet, um diese Resistenz in die Amerikanische Kastanie einzubringen. Diese Programme sind allerdings langwierig, da die Bäume eine lange Generationszeit haben.

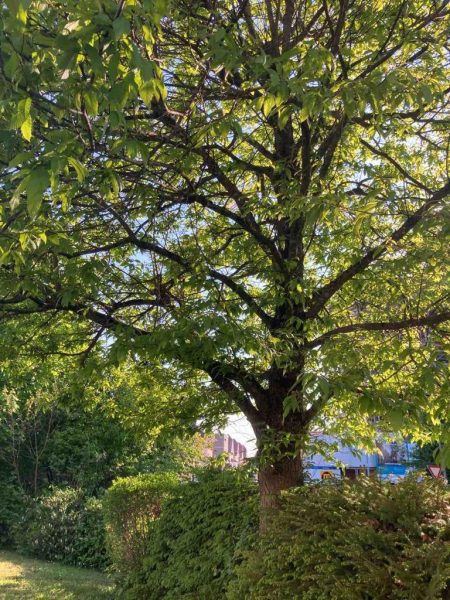

Edelkastanie (Castanea sativa) im Raum Bern. ©Fiona Hofer

Bakteriophagen («Bakterien fressende» Viren) und die Phagentherapie

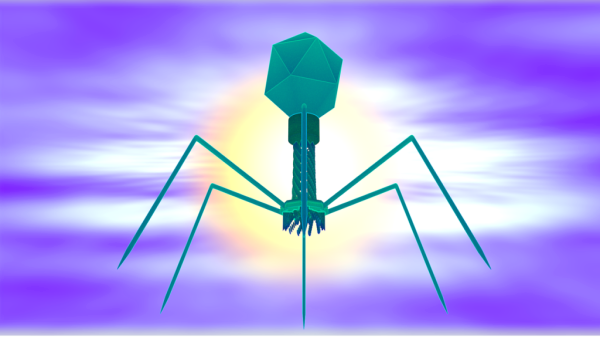

Im frühen 20. Jahrhundert entdeckten zwei Mikrobiologen unabhängig voneinander, dass in dem Rasen, den ihre Bakterienkulturen in den Petrischalen ausbildeten, manchmal kleine «Löcher» entstanden. Wenn sie die Flüssigkeit aus diesen Löchern zu anderen Bakterienkulturen zufügten, entstanden auch dort derartige

Löcher. Es zeigte sich, dass sie Bakteriophagen entdeckt hatten, die Viren, die Bakterien infizieren.

Sehr bald erkannte man, dass man über ein potenzielles Mittel zum Bekämpfen bakterieller Infektionen verfügte, wenn man Viren einsetzte, die Bakterien abtöten können. Schließlich behandelte man einen Jungen, der an Bakterienruhr (Shigellose) erkrankt war, mit einem Phagenpräparat, später setzte man Phagen bei Pest, Cholera und anderen bakteriellen Erkrankungen ein. Doch durch den Zweiten Weltkrieg und die Entdeckung des Penicillins ging das Interesse an der Phagentherapie zurück; nur in Georgien (damals Sowjetunion) lief diese Forschung weiter. Inzwischen steht die Phagentherapie wieder im Fokus, vor allem, da antibiotikaresistente Bakterien immer häufiger auftreten. In der Landwirtschaft könnte man mithilfe der Phagentherapie z.B. Bakterienwelke bei Pflanzen oder Salmonelleninfektionen bei Geflügel behandeln. Es gibt viele experimentelle Studien zum Einsatz der Phagentherapie: zur Bekämpfung von Pflanzenkrankheiten sowie auch – erfolgreich – bei Menschen, die mit gefährlichen antibiotikaresistenten Bakterien infiziert waren. In Zukunft könnte dies zur Standardtherapie bei bakteriellen Infektionen werden.

Bacteriophage. ©sbtlneet, Pixabay

Kryptisches Virus mit sichtbarem Effekt:

PCV-1, Pepper-Cryptic-Virus 1

Das PCV-1 (Pepper-Cryptic-Virus 1) ist ein vertikal übertragenes Pflanzenvirus, das alle Jalapeño-Sorten (sie zählen zu den scharfen Paprikasorten/Chili) befällt. Diese Viren werden oft als kryptisch bezeichnet, da sie bei den infizierten Pflanzen nicht zu Symptomen führen und gewöhnlich in sehr niedriger Konzentration vorkommen. Sie infizieren ihren Wirt viele Generationen lang und werden an alle Nachkommen weitergegeben. PCV-1 ist zwar kryptisch (vom altgriechischen kryptikos, «verborgen»), hat aber einen wichtigen und sehr sichtbaren Effekt auf seinen Wirt: Es schreckt Blattläuse ab. Diese saugenden Insekten sind eine Bedrohung für Pflanzen, da sie

den nährstoffreichen Pflanzensaft anzapfen und der Pflanze so die Grundlagen für das eigene Wachstum entziehen. Viele Pflanzenviren haben eine enge Beziehung zu den Insekten, die als Vektoren für ihre Übertragung sorgen, und bringen den Pflanzenwirt oft dazu, Substanzen zu bilden, die diese Insekten anziehen. Der Blattlaus-abstoßende Effekt von PCV-1 wurde bei keinem anderen Pflanzenvirus gefunden. Einzigartig ist auch die Wirkung, die das Virus auf Blattläuse hat, die auf PCV-1-infizierten Jalapeño Pflanzen saugen: Sie vermehren sich schlechter als Blattläuse auf nicht infizierten Pflanzen. Folglich wirkt das Virus auf raffinierte Weise gegen Blattlausschädlinge. Der Jalapeño zählt zu den scharfen Paprikasorten (Chili); sie alle sind Varietäten von Capsicum annuum, das viele Kultur-Paprikaformen umfasst. Capsicum annuum wurde wahrscheinlich vor rund 10000 Jahren domestiziert; die Kulturformen wurden aus Chiltepín, einer Chili-Wildform, gezüchtet. Chiltepín kommt wild in ganz Mexiko vor, und auch diese Wildfunde waren mit PCV-1 infiziert. Da das Virus nur vertikal durch Pollen oder Eizelle übertragen wird, ist es vermutlich mindestens seit 10 000 Jahren Bestandteil von Capsicum annuum. PCV-1 hat die langsamste Mutationsrate unter den (bekannten) Viren, und auch zwischen den Virus-Linien von Jalapeño- und

Chiltepín-Sorten gibt es fast keine Variation.

Virus. ©Monoar Rahman Rony, Pixabay

Text: adaptiert und gekürzt aus «Viren» von Marilyn J. Roossinck

Marilyn J. Roossinck ist emerierte Professorin für Virusökologie am Center for Infectious Disease Dynamics an der Pennsylvania State University. Sie hat zahlreiche Fachartikel sowie zwei Bücher zum Thema veröffentlicht und schreibt unter anderem für «Nature» und «Microbiology Today».