Auf den Spuren folgenschwerer Naturereignisse in der Schweiz: Vulkanismus und eine Exkursion

Geologische Extremereignisse wie Berg- und Felsstürze, Murgänge, Überschwemmungen und Erdbeben kommen in gebirgigen Ländern wie der Schweiz immer wieder vor. Sie hinterlassen nicht nur Spuren im kollektiven Gedächtnis der Bevölkerung, sondern prägen auch die Landschaft maßgeblich mit. Eine Auswahl besonders prägender Ereignisse aus den letzten 10’000 Jahren stellen Walter Wildi und O. Adrian Pfiffner in «Auf den Spuren folgenschwerer Naturereignisse» vor. 25 Exkursionsvorschläge motivieren dazu, sie im Gelände aufzuspüren und mehr über die Landschaft und ihre Geschichte zu lernen.

In diesem Beitrag werfen wir einen Blick auf den Vulkanismus und die Spuren, die er in der Landschaft hinterlassen hat. Die weiter unten vorgestellte Exkursion führt uns nach Hohenstoffeln – unweit der Schweizer Grenze.

Doch bevor es losgeht mit der Exkursion, beantworten die Autoren uns die Frage, was man unter Vulkanismus eigentlich versteht:

VULKANISMUS

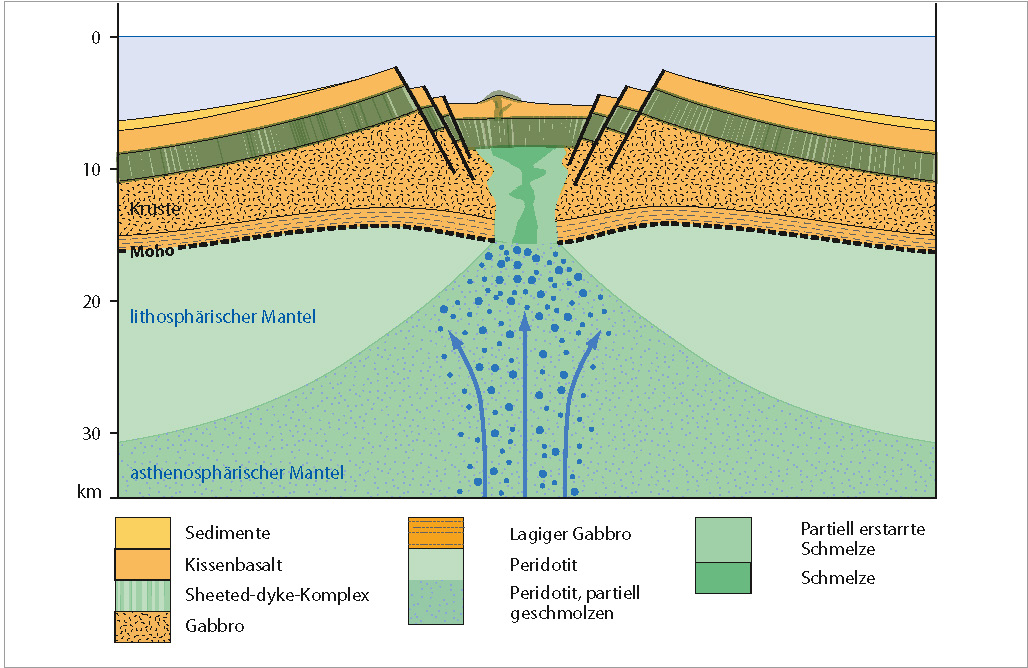

Von Vulkanismus spricht man, wenn Lava aus einer Magmakammer an die Erdoberfläche gelangt. Diese Kammer wird durch Magma (Gesteinsschmelze) aus der Asthenosphäre in großer Tiefe gespeist. Viele Vulkane befinden sich im Zentrum der Ozeane auf sogenannten mittelozeanischen Rücken (Abb. 4-1). Kontinentale Vulkane werden oft von massiven Aschefreisetzungen begleitet. Diese Vulkane können

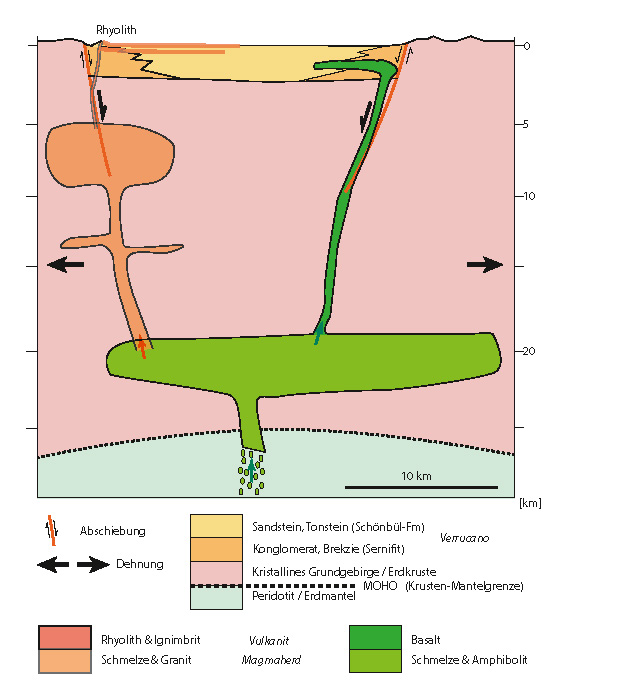

Dehnungszonen innerhalb von tektonischen Platten (Kontinentalgraben, «Rifts», Abb. 4-2) oder Subduktionszonen («Verschluckungszonen») zwischen zwei tektonischen Platten folgen.

Abbildung 4-1 Schematischer Schnitt durch einen Vulkan eines mittelozeanischen Rückens

(modifiziert nach Pfiffner et al. 2016).

Auf Schweizer Gebiet befinden sich keine Vulkane mit neuerer Aktivität, aber zwei derzeit inaktive vulkanische Zentren befinden sich in der Nähe:

Der Vulkan Kaiserstuhl, der im oberen Rheintal (Baden-Württemberg), 80 km nördlich von Basel, liegt. Der kleine Vulkankegel erhebt sich 300 m über den Talboden. Die vulkanische Aktivität begann im Oligozän vor 30 Millionen Jahren, doch die wichtigsten Eruptionen werden auf 19 bis 16 Millionen Jahre im Miozän datiert. Dieser «Rift»-Vulkanismus ist mit dem Rheingraben verbunden, bei welchem die europäische Platte zwischen Vogesen und Schwarzwald auseinanderdriftet und die Erdkruste sich einsenkt. Die Erdkruste ist durch mehrere Verwerfungen zerbrochen; längs solcher Verwerfungen kann das Magma leichter nach oben entweichen und an der Erdoberfläche als Lava austreten.

Abbildung 4-2

Schematischer Schnitt durch einen Vulkan, der mit einem Kontinentalgraben (einem «Rift») verbunden ist (modifiziert nach Pfiffner 2024).

Die Vulkane des Hegaus, im Norden des Bodensees zwischen den Orten Singen, Hohentwiel und Engen. Die Vulkankegel erheben sich ca. 300 m über die fluvioglazialen Terrassen und besitzen eine sehr typische kegelartige Form (Abb. 4-4, 4-5). Der Vulkanismus begann vor 15 Millionen Jahren, mit einem Aktivitätsmaximum zwischen 13 und 9 Millionen Jahren. Die Vulkane bestehen im Wesentlichen aus Tuff- und Basaltgesteinen. Der Vulkanismus im Hegau entwickelte sich an der Kreuzung zweier tiefer tektonischer Verwerfungszonen: der «Freiburg-Bonndorf-Bodensee-Störungszone» und der «Albstadtverwerfung». Der Vulkanismus hinterliess Asche und Tuff in den Sedimenten der Oberen Süsswassermolasse des Schweizer Mittellandes (https://lgrbwissen.lgrb-bw.de/ geotourismus/landschaftsteile-felsen/ alpenvorland/hegau-vulkane).

Das Zentralmassiv (Frankreich) mit der Chaîne des Puys ist das bedeutendste vulkanische Zentrum Europas und liegt nur 250 km westlich der Schweiz. Der Vulkanismus begann hier vor 65 Millionen Jahren. Die vorderhand letzten Eruptionen in der Chaîne des Puys fanden vor 7’000 Jahren statt. In den Bergen der Eifel, nördlich von Bonn, finden sich zwischen 12’900 und 11’200 Jahre alte Asche-Niveaus in den Seesedimenten der «Maare» (vulkanische Seen). Sie zeugen von einem explosiven Vulkanismus, einer Art «Supervulkan», am Ende der letzten Eiszeit. Dieser Vulkan hat im Eifelgebirge eine Caldera mit einem Durchmesser von fast 2 km hinterlassen, den Laacher See.

Aschelagen (sog. «Tephras») sind hervorragende Leithorizonte in Seesedimenten, die es ermöglichen, Ereignisse zwischen weit auseinanderliegenden Orten zu vergleichen und zu verbinden. Im Verlauf der letzten Jahrhunderte beeinflussten Ausbrüche weit entfernter Vulkane auch das Leben in der Schweiz. Einer dieser Ausbrüche betraf den Vulkan Lakagigar («Laki») in Island am 8. Juni 1789. Historiker berichten zu diesem Anlass von einer Klimaverschlechterung in Europa, Ernteausfällen und einer Hungersnot. Es wird sogar vermutet, dass die Französische Revolution durch diese Krise ausgelöst worden sei.

Ein weiterer bekannter Fall ist der Ausbruch des Vulkans Tambora (Indonesien) im Jahr 1815, der in Europa und Nordamerika eine Abkühlung verursachte. In Europa sprach man von einem «Jahr ohne Sommer». Die Folgen waren Überschwemmungen, Ernteausfälle und Hungersnöte sowie Epidemien. Der letzte Vulkanausbruch, der eine globale Klimawirkung (eine vorübergehende Abkühlung) verursachte, war der Ausbruch des Pinatubo (Philippinen) im Jahr 1991.

Aber nun zur Exkursion:

EXKURSION

Hohenstoffeln, Besuch eines Hegau-Vulkans

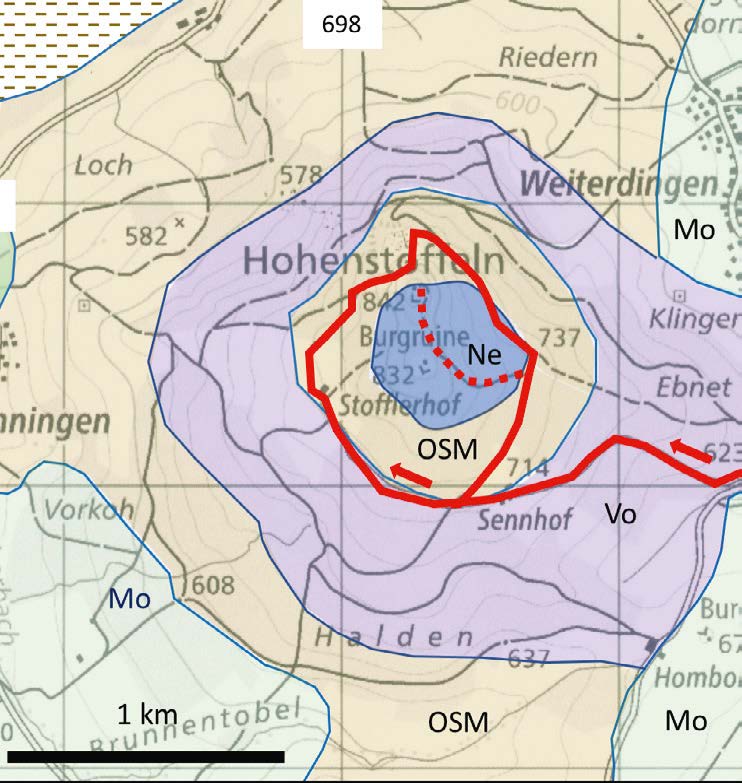

Abbildung 4-4 Vereinfachte geologische Karte des Vulkans Hohenstoffeln und Wegbeschreibung der Exkursion (rote Punktlinie, Karte: © swisstopo). Mo: glaziale Moräne, Ne: Nephelinit, Säulenbasalt, OSM: Obere Süsswassermolasse, Vo: Vulkanische Gesteine, Deckenbasalt (Karten: © swisstopo, umgezeichnet).

Der etwa 6 km lange Rundgang um den Vulkankegel von Hohenstoffeln beginnt auf einem Wanderparkplatz etwa 1 km südlich des Dorfes Weiterdingen (Koord. 2’699’410/1’294’000, Abb. 4-4). Die Wanderung führt über bequeme Wege und Strässchen. Nach einem steilen Aufstieg über Sennhof und Stofflerhof gelangt man auf die nördliche Seite des Vulkangipfels und erreicht einen ehemaligen Steinbruch. Dieser wurde in den Gesteinen eines ehemaligen Schlotes des Vulkans (einem «Neck») betrieben. Die Gesteine erscheinen als dunkle, hexagonale Säulen (Abb. 4-5 c). Diese bestehen aus sogenanntem «Olivin-Nephelinit». .

- Abbildung 4-5 Vulkan Hohenstoffeln; a Blick von Nordosten

- b ehemaliger Steinbruch in den Säulenbasalten (Nephelinit) auf der Nordseite des Vulkangipfels

Dies ist ein feinkörniges, dunkles Gestein, welches auch mitgerissene Schollen vom Erdmantel enthalten kann (https://lgrbwissen.lgrb-bw.de/geologie/ schichtenfolge/tertiaer/juengere-magmatite-begleitsedimente/hegauvulkan-untergruppe). Ansonsten trifft man dem Weg entlang allenfalls auf dunkle, poröse «pyroklastische» (in der Luft transportierte) vulkanische Aschen und geschichtete Basalte (sog. «Deckenbasalte») mit feinen tonigen Zwischenschichten, sogenanntem «Bentonit».

- Abbildung 4-5 Vulkan Hohenstoffeln, c Säulenbasalte, entstanden bei der Abkühlung und damit verbundener Schrumpfung der vulkanischen Lava

- d Gebäude im Sennhof, gebaut aus Basaltgestein

Die Wanderung führt weiter auf die Ostseite des ehemaligen Vulkankegels. Sodann führt ein steiler, unbequemer Weg zur Burgruine Hohenstoffeln, wo sich eine vorzügliche Aussicht auf die umliegende Vulkanlandschaft des Hegaus bietet. Der Abstieg erfolgt über ein Relief von Deckenbasalten zurück zum Parkplatz.

Wir wünschen viel Freude beim Entdecken!

Fotos: Walter Wildi

Text: adaptiert aus «Auf den Spuren folgenschwerer Naturereignisse in der Schweiz»

Erwähnte Quellen:

Pfiffner, O.A., Engi. M., Schlunegger, F., Mezger, K. & Diamond, L. 2016. Erdwissenschaften, 2. Aufl., utb Haupt Verlag.

Pfiffner, O.A. 2024: Geologie der Alpen, 4. Aufl., Haupt Verlag Bern.

Walter Wildi studierte Geologie an der ETH Zürich, wo er im Jahr 1978 doktorierte. Nach längerer beruflicher Tätigkeit am Service Géologique du Maroc und Forschungsprojekten an der ETHZ, der Université de Paris 6 und der Université de Fribourg, wurde er im Jahr 1986 zum Professeur Ordinaire an der Universität Genf berufen. Hier unterrichtete er bis 2013 namentlich in den Fachbereichen Erdgeschichte, Geomorphologie , Glazialgeologie und Umweltgeologie. Die zahlreichen Publikationen umspannen einen weiten Themenkreis, von der geologischen Struktur Nordafrikas zur industriellen Verschmutzung von Stauseen und der Entsorgung radioaktiver Abfälle.

Adrian Pfiffner studierte und doktorierte an der ETH-Zürich. Nach Aufenthalten in Vancouver (Kanada) und Neuenburg wurde er 1987 als Professor an die Universität Bern berufen. In seinen Forschungen beschäftigt er sich mit dem Bau und der Entstehung von Gebirgen. Hierzu analysiert er Gesteinsproben im mikroskopischen Bereich sowie die Tiefenstruktur wie auch die Oberflächenformen von Gebirgen. Fallbeispiele stammen aus der gesamten Welt.